近年來,地震數據分析的進展提高了我們對地球深處複雜構造的理解,特別是位於地核與地幔之間的核幔邊界(CMB)附近。通過稱為地震層析成像的技術—通過分析地震波資訊來反演地球內部的速度構造—科學家們已經在太平洋和南非下方之深部地幔中識別出大範圍地震波傳遞異常緩慢的區域(LLSVPs)。但是在這些區域的細節上不同模型仍存在差異,導致對它們的確切性質和形成方式產生疑問。

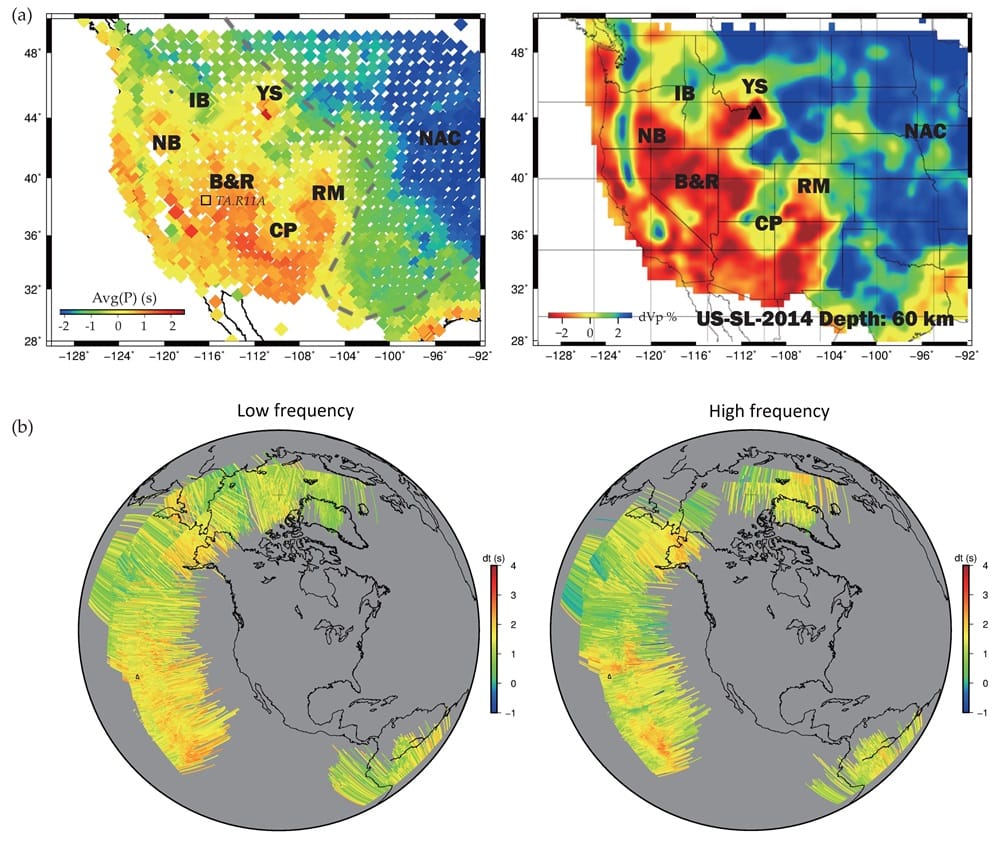

為了解決這個問題,本所碩士畢業生胡凱傑與他的指導教授柯彥廷,利用了美國地震觀測站陣列(USArray)在2007年至2014年間收集的數據測量地震直達P波穿過地球內部至測站與參考模型的時間差異。通過平均這些P波的時間差並用來對行走於核幔邊界之繞射P波校準,他們能夠最小化地球上層構造變化造成的影響,從而更準確地關注於CMB的深部速度構造。其研究證實,透過大數據地震資料的平均走時能有效反映北美下方的構造異常,與其他在北美的研究結果相吻合。而繞射P波走時經過校正後發現其走時異常在相對較短的距離內出現明顯變化,例如穿過中太平洋速度異常區北部邊界附近。這表明太平洋LLSVP在化學成分上具有多樣性。這些發現加深了我們對地球深部內部的理解,並為核幔邊界附近發生的動力過程提供了新的見解。

Ko, J. Y.-T.*, and K.-J Hu (2024), Refining Heterogeneities Near the Core-Mantle Boundary Beneath East Pacific Regions: Enhanced Differential Travel Time Analysis Using USArray, Geosciences, 14, 309. https://doi.org/10.3390/geosciences14110309.

圖一、地震走時異常分佈。(a)美國上部地幔平均P波走時異常,其分佈趨勢與前人美國區域研究類似,亦與美國當地地體構造吻合。(b)修正上部地幔走時後之繞射P在核幔邊界之走時異常。冷色系反映高速構造,暖色系則為慢速構造。