東海為西太平洋地區高漁業生產力的邊緣海域,海域中浮游生物空間種類分布與群集動態影響其中食物網能量傳遞與大型生物的生物量。於氣候變遷下,食物網底層微型與小型浮游動物隨環境改變壓力的變化將影響魚類生產力,然而東海地區跨越足夠空間分布與時間尺度的調查研究仍有不足。

為了瞭解台灣北部東海區域微型(<50μm)與小型(20-200μm)浮游生物的時空變化,以及浮游生物群集對長期氣候的反應,陳家婷博士與海洋研究所助理教授何珮綺及特聘教授謝志豪分析東海區域採集的微型與小型浮游動物的群集組成。本研究於2009-2021年間以FlowCAM分析有光層微型與小型浮游生物之影像,測量其種類組成與細胞大小的時空變化,並與海域內環境因子與氣候指數連結。

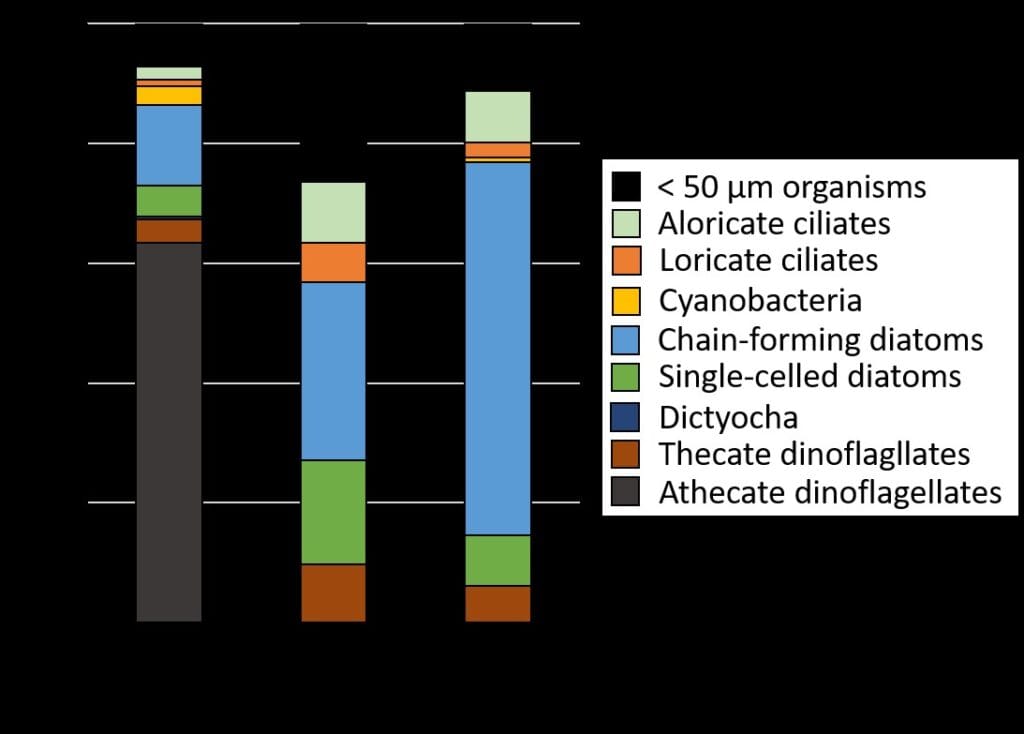

研究結果顯示,東海區域於此十年期間海表溫度明顯上升且氮、磷、矽營養鹽減少,使無殼類纖毛蟲與鏈狀矽藻群體減少。此外,營養鹽濃度與太平洋十年震盪指數(Pacific decadal oscillation; PDO)呈正相關,而矽藻:渦鞭毛藻比例與PDO呈負相關,顯示長期氣候變遷對主要浮游植物群集的影響。

空間分布變化上,高鹽分離岸地區矽藻與纖毛蟲相對生物量較高,使normalized biomass size spectrum (NBSS) 斜率較緩,而冬季高營養鹽濃度區較陡的NBSS 斜率顯示微型浮游生物的相對生物量,可能是水層強烈混和使光線不足,以及浮游動物捕食壓力使細胞較大的浮游植物減少。本研究中針對夏季東海浮游生物族群的分析則發現中國沿岸流影響區域以渦鞭毛藻為主要物種,台灣暖流 (Taiwan Warm Current)與黑潮(Kuroshio Current)影響區則是矽藻佔優勢。

本研究觀測東海地區浮游生物於氣候與環境變遷下的時空分布變化,讓我們更加了解環境因子對塑造浮游生物群集的重要性,並顯示如何使用半自動影像分析儀器FlowCAM增加長期浮游生物觀測資料收集的效率。

該研究成果已發表於《Progress in Oceanography》。

Chia-Ting Chen, Pei-Chi Ho, Fan-Sian Lin, Esther Wong, Fuh-Kwo Shiah, Gwo-Ching Gong, Chih-hao Hsieh (2025) Spatiotemporal variation in marine plankton communities driven by environmental changes in the East China sea. Progress in Oceanography, Volume 232, 103434.

圖一: 東海區域主要微型與小型浮游生物於2009-2021年間的生物量變化。

圖二:夏季東海區域中國沿岸流 (Cluster 1)、台灣暖流 (Cluster 2)、黑潮 (Cluster 3) 影響區域小型浮游生物組成。